理系母が選んだ!算数の基礎力・思考力を育てる教材リスト

小3・小1の息子たちは、これまで家庭学習メインで算数力を育ててきました。

理由は ずばり「先生の話を聞くのが苦手」だから。

そこで今回は、理系母の目線で実際に使ってよかった算数教材・アプリ・YouTubeチャンネルなどを一挙紹介!就学前 〜 小3になる現在までのリアルな家庭学習の記録をお届けします。

「どの参考書を選べばいいの?」「家庭学習で伸ばせるの?」と悩む方の参考になれば嬉しいです。

この記事は、息子たちの読書が進み次第、随時更新していきます。リアルな成長記録として、時々のぞいていただけたら嬉しいです。

目次

- 就学前|楽しさ重視!「数って面白い」が伝わる工夫

- 小1〜小2|学習習慣と「考えるクセ」を育てる

- 小3|計算力+思考力のバランスを意識

- 無料教材もフル活用!

- 中学受験も視野に|大手塾の公開模試で実力チェック

- 最後に|教材選びで大切にしていること

就学前|楽しさ重視!「数って面白い」が伝わる工夫

たし算・ひき算だけでなく、かけ算・わり算の“土台”となるイメージづくりを重視。

計算力アップのために、毎日1枚ずつ自作プリントにも取り組みました。タイムアタック形式にして、楽しみながらスピードを意識する工夫も効果的でした。

アプリ Think!Think!(スタンダードコース)

息子たちの「算数好き」は、このアプリから始まったと言っても過言じゃないかも!

図形やパズル、論理問題などがゲーム感覚で楽しめて、息子たちは「考えること=面白い」と自然に思えるようになりました。

無料で使っている人も多いですが、わが家は思いきって課金派。

まずは スタンダードコース(月額450円)から始めることに。コーヒー1杯分と考えればコスパ的にも◎

1回3分。日課にして習慣化にしました◎

YouTube Numberblocks(英語)

英語と算数、両方の土台づくりに役立った番組としてダントツです!

数の概念をキャラクターにして、足し算・かけ算・数の構造を「感覚」で理解できる神番組。

▼ 詳しくはこちらの記事へ

参考書 天才脳ドリル(入門/初級)

アプリだけではちょっと物足りないかな?と思い始めた頃、Think!Think!に似た内容のワークとして取り入れたのが「天才脳ドリル」

天才と書いてあるだけで、子どもはワクワク!

「これ、天才になれるらしいよ〜」のひと言でやる気スイッチが入ります。

迷路やパズルが中心で、遊び感覚のまま机に向かえるのが◎

アプリと紙のワーク、両方の良さをうまくミックスして取り組むことを心がけます。

参考書 きらめき算数(1〜2年、2~3年)

思考力系といえば、SAPIXのきらめき算数!

低学年から「考える」習慣をつけたいと思い、1〜2年生レベルからスタート。

問題の切り口がユニークで、大人でも「うーん…」と悩むことも(笑)

「わかった!」「できた!」と目を輝かせる息子たちの反応が楽しくて、つい時間を忘れて一緒に考えてしまいます。

2〜3年生レベルに進むと、少しずつ自分ひとりでも解けるようになってきました。

Excel自作 計算プリント

実は一時期、公文も検討したのですが…ココだけの話、「これ、家でもできるのでは?」と思ってしまい(笑)

Excelにランダム関数を入れて、毎回ちがう問題を自動生成。足し算・引き算・かけ算など、レベルに合わせて調整していました。桁数や100までの数、という数の指定も可能◎

毎朝1枚、ルーティンとしてやるようにすると、自然と計算スピードがアップ!

▼詳しい自作の計算プリント作成法は 近日公開

採点には「Uknow.AI(旧CheckMath)」というアプリを使用。一瞬で丸つけ完了、手間なくストレスフリーです◎

▼ おもちゃは 算数好きになるものをチョイス!

小1〜小2|学習習慣と「考えるクセ」を育てる

「学習の習慣づけ」と「じっくり考える問題」にシフト。

英語の算数動画は、思考力と語彙を同時に育てられるので一石二鳥!シンガポール算数は、英語で算数を学ぶのにピッタリでした◎

アプリ Think!Think!(プレミアムコース)

慣れてきたので プレミアムコース(月額980円)へ

回転図形や立体の切断など、ぐっとレベルの高い良問が増えてきて、「お、これは本格的…!」と親のほうがびっくり。

アカウントも追加できて、兄弟で取り組む家庭にはありがたい仕様。挑戦できる回数も増えるので、毎日しっかり取り組めば、参考書1冊分以上の学びがある感覚です。

コスパ的にも、かなり優秀な知育アプリだと思います◎

YouTube Numberblocks(英語)

年齢が上がるにつれて内容も少しずつ進化。

たとえば「2×2×2=8」のような立体的な数の概念も自然に登場。

息子たちは、見ながら真似してブロックを並べてみたり、数字の関係性に気づいたりと大活躍でした。

YouTube Scratch Garden(英語)

こちらの番組もハマりました。

数字や図形の概念が体に染みこむような仕掛けに夢中!数字の順番、表や概算などのテーマも息子たちは楽しく見ていました。

参考書 天才脳ドリル(中級)

入門・初級に続き、「中級」も引き続き。

パズル的な要素や図形のイメージ力を問う問題が増えてきて、より考える力が求められる内容に。

難しい問題にぶつかっても、親が横でヒントを出したり、一緒に考えることで「考える楽しさ」を実感できるワークです。

参考書 きらめき算数(3〜4年)

1〜2年のときに手応えを感じた「きらめき算数」、引き続き3〜4年レベルも使っています。

思考力を鍛える問題が多く「パッと見てすぐに解けない」問題がちょうどいい刺激に。親のサポートが必要な問題もまだありますが、だんだんと自分で読み進めて取り組めるようになってきたのが嬉しい成長ポイント。

「うーん…」と唸りながら考えて、解けたときのドヤ顔はなかなかのものです(笑)

参考書 最レベ算数問題集(2年)

ハイレベやトップクラスなど、似たような問題集がたくさんありますが、本屋さんで中身を見比べて「基本+良問」のバランスがよかったこの最レベを選びました。

あくまで我が家では、がっつりやり込むというより、教科書のながれに沿ってササっと取り組むスタイル。

難しすぎず、簡単すぎず、でも少し頭をひねる感じがちょうどよかったです◎

参考書 算数オリンピックキッズBEE模試

「ちょっと変わった問題にチャレンジしてみたい!」という時に手を出したのが、キッズBEE(算数オリンピックの低学年向け)の過去問です。

初めて見たときは「え、何これ?むずかし…!」と親もびっくり。

「受験するかどうかは別として、刺激になる学びを!」という方にもおすすめです◎

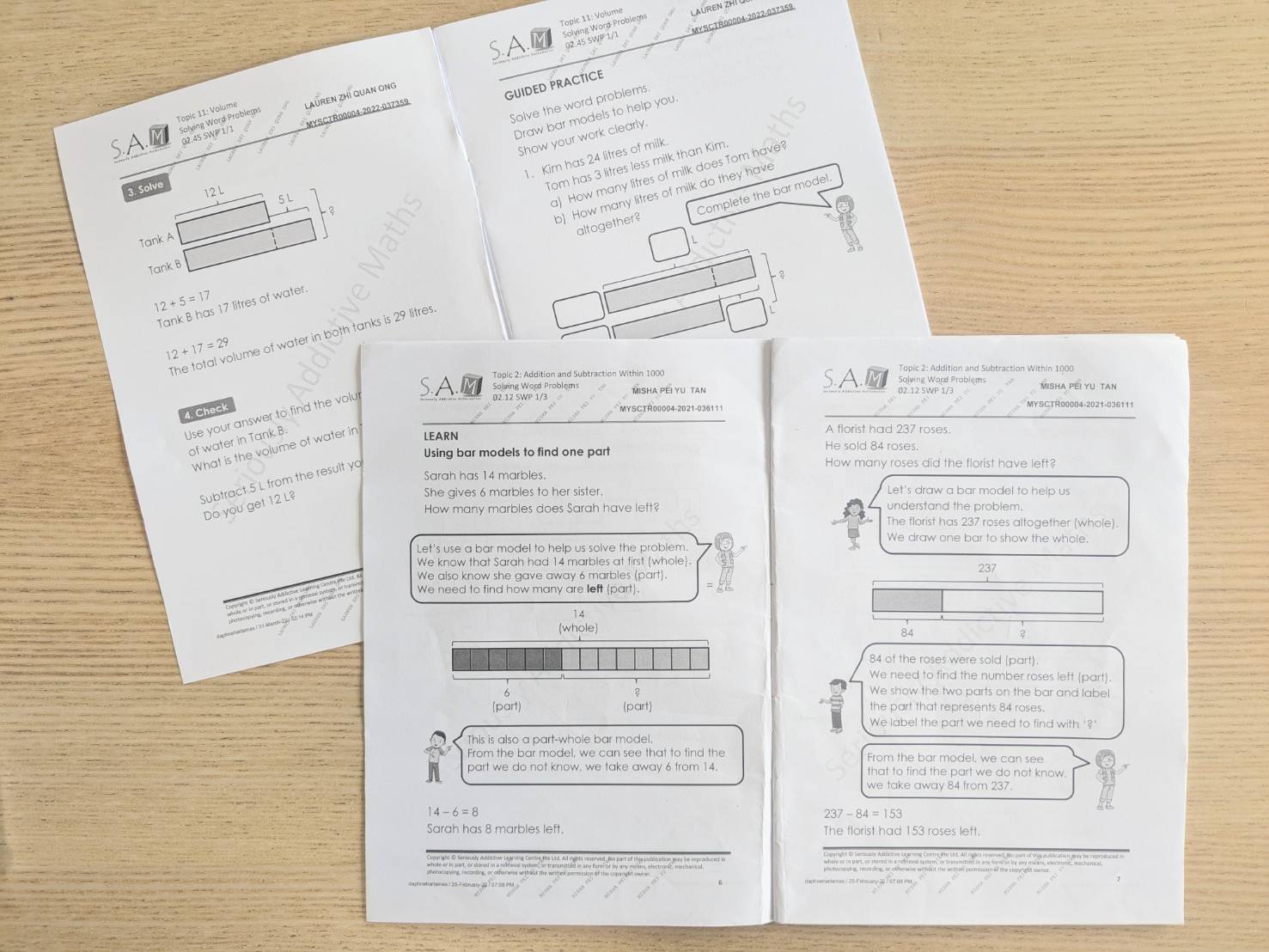

シンガポール算数(海外生活での習い事)

マレーシア滞在中、現地の子どもたちに混ざって受けたのがシンガポール式算数の教室。大好きな英語で算数、視覚的な図やモデルを使って理解させる独特のアプローチです。

とくに「モデル図(bar model)」は、今でも難しい問題の時に思い出して使っているほど、息子の中にしっかり根付いています。通っていた教室では、プリント形式でステップアップしていくオリジナル教材を使用。

「これは日本でももっと広まればいいのに…!」と思うほど、良問揃い。

帰国した今でも似たタイプの教材を探してしまうくらい、お気に入りの学び体験のひとつです。

▼くわしい体験記はこちら

小3|計算力+思考力のバランスを意識

ノートにしっかり書く練習をスタート。途中式を丁寧に。

「読む力」の重要性も痛感中。文章題では国語力が鍵になる場面がふえてきました。

参考書 最レベ算数問題集(3年)

引き続き、最レベ問題集を活用中。

がっつりやり込むというより、教科書の流れに沿ってササっと取り組むスタイルを継続しています。

基本+応用のバランスがちょうどよく「塾なし家庭学習」にぴったりの一冊。

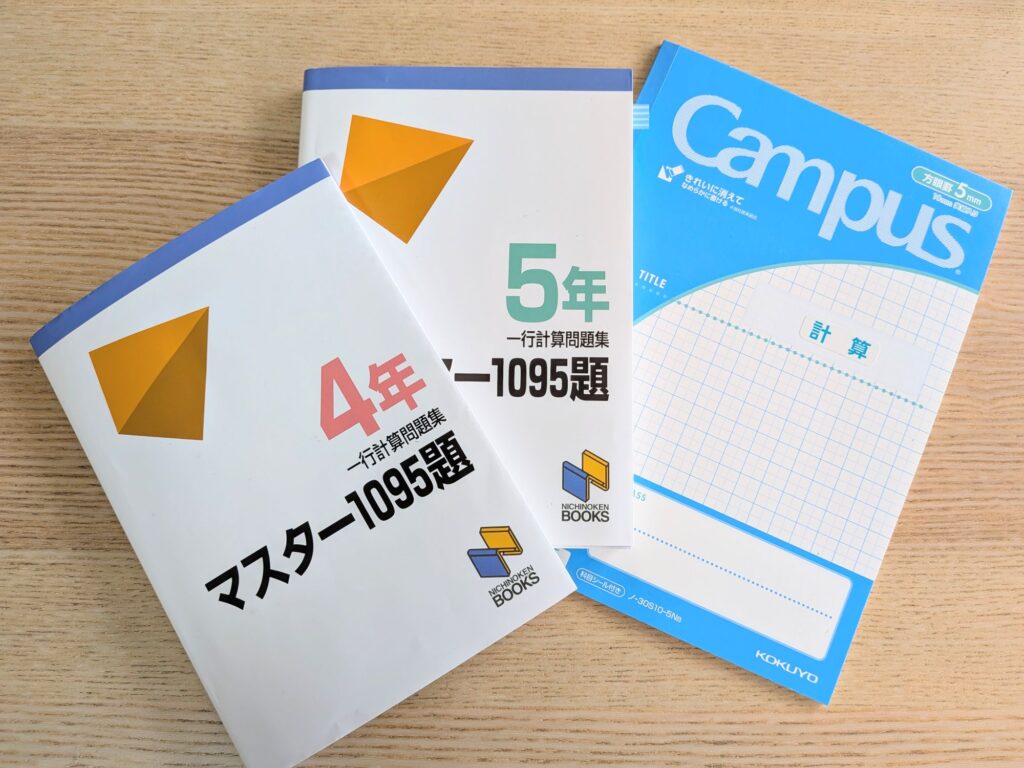

参考書 マスター1095(4年, 5年)

計算力を強化するために、四則演算が安定してきたタイミングで導入した一冊。

Excelでの自作プリントはそろそろ手間がかかるようになってきたので、思い切って既製品に切り替えました。1日あたり見開き1ページのペースで、淡々と継続しています。

専用のノートを1冊用意して、暗算に頼りすぎず、ページ・問題番号を正しく書き写すこと、途中式をしっかり書くことを意識して練習中です。

ほかにも好評の計算ドリル(山本塾など)もいくつか試してみましたが、わが子にはちょっと合わず… 見た目や問題の配置、進め方など「相性」って大事だなと実感しました。

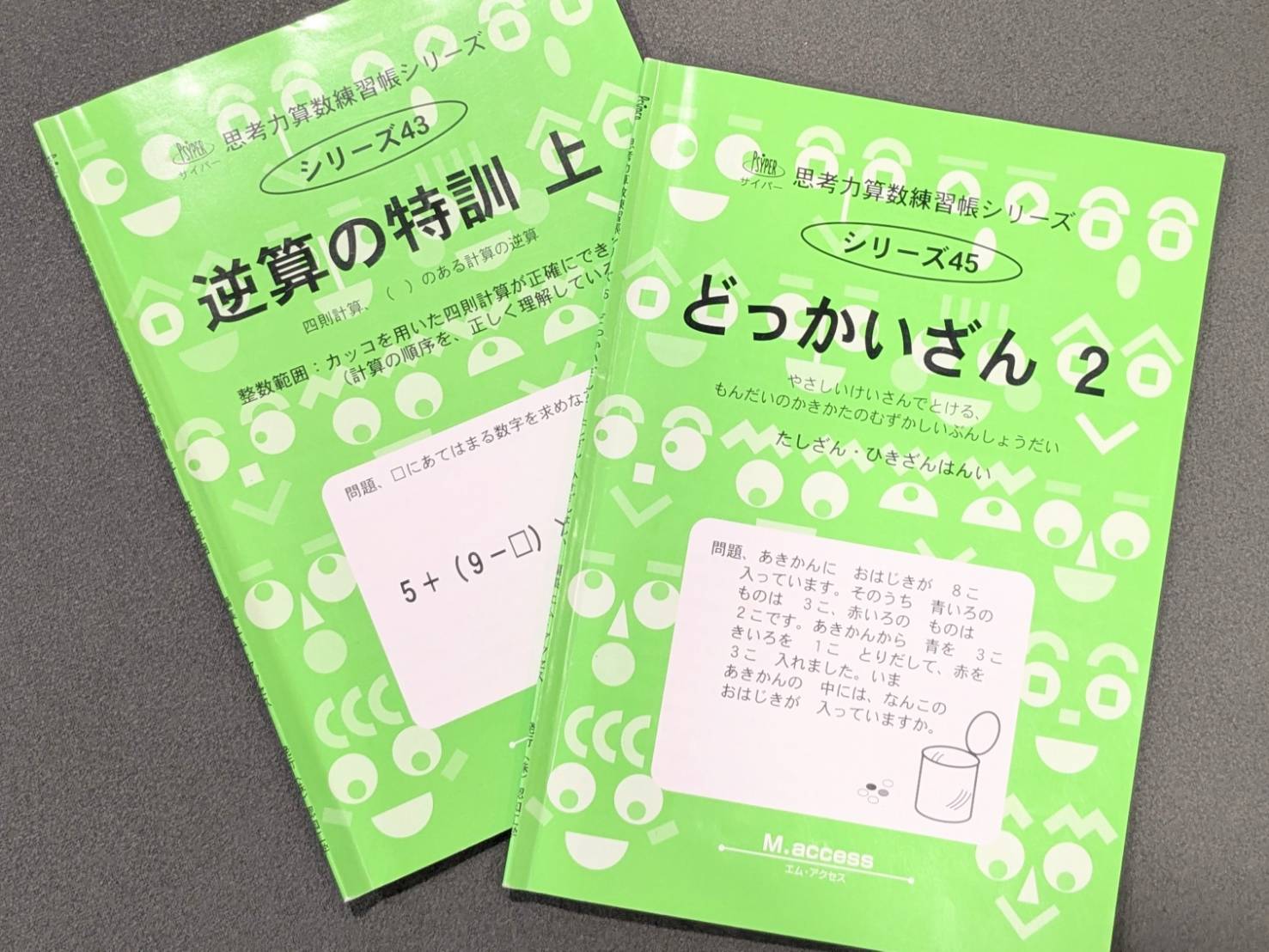

参考書 サイパー(単元別)

「ここ、ちょっと苦手かも?」と思った単元だけを重点的に練習する目的でサイパーを導入。

単元ごとに取り組めるのは便利ですが、やや問題数が少なく物足りなさを感じることも。ピンポイントで使うには◎

参考書 きらめき算数(3〜4年、4〜5年)

引き続き愛用中のシリーズ。

文章が長くなり、漢字の読みが難しいところはサポートが必要ですが、「自分で解いてみたい!」という気持ちが芽生えたのが印象的でした。

思考力系の問題でも、自力で考えるクセが少しずつ育ってきた手応えがあります。

参考書 キッズBEE 過去問

左側は書店で購入可能、右側は公式HPからのみ購入可能な過去問。

小3が出場資格のラストチャンスということもあり、思い切って本試験にチャレンジしました。惜しくもあと1問差でファイナル進出は逃したものの、取り組んだ経験は大きな財産に。

この悔しさをバネに 来年は「算数オリンピック ジュニア」に挑戦してくれるかな?と、母はひそかに期待しています。

無料教材もフル活用!

Z会のおためし教材

比較的やさしめなので、1学年上を選んで「良問」に挑戦。

図形の極み(体験版)

Think Thinkが好きならハマるであろう問題集。

7級までの内容を体験できました。タブレット学習もあるので、Think Thinkからこちらに切り替えようか検討しましたが、時間と手が足りず断念(涙)

数の極み、中学生の図形・代数の極みも気になってます。

中学受験も視野に|大手塾の公開模試で実力チェック

中学受験も見据えて、年に数回、塾の公開模試を活用中。

家庭学習組でも「偏差値」「全国順位」「理解の定着度」がチェックできて便利!

塾のオンライン講義がついてくる場合もあり、塾選びのヒントにもなっています。

最後に|教材選びで大切にしていること

教材は「難しい=良い」ではなく「その子に合ってるかどうか」が最重要ポイント。無理なく続けられることが、学びを伸ばす一番の近道だと感じています。

教材の見直しや新しい発見があれば、この記事は随時更新していく予定です。気になるときにまたのぞきに来てくださいね。